一場離奇的弒父血案,讓所有人都成了“熒幕判官”

|

當我們知道的只是別人想讓我們知道的,我們做出的判斷也便是別人想讓我們做出的。 網易愛玩 出品,內容代表本站觀點,轉載請注明出處 “接著為您報導一則震驚全省的人倫悲劇。昨天凌晨一點,臺北市大同區,有一名男子疑似在與父親吵架之后,刺殺父親。當員警趕往現場時,父親幾乎沒有生命跡象,送往三軍總醫院治療當中。 而根據警方透露,兇嫌在拘捕的過程當中,不斷的喃喃自語,疑似有精神相關的疾病;另外,根據鑒識人員的說法,父親身上有多處的刺傷以及割傷,研判在過程當中有過激烈的肢體沖突。”

游戲從充滿年代感的新聞報導開始

這天你打開電視,電視里正在專題報導著這樣一個駭人聽聞的消息。而《熒幕判官》的故事也從這里開始了……

《熒幕判官》以70年代臺灣白色恐怖時期為故事背景展開。 在那段至今令人后怕的幾十年中,出現了大量因為政治迫害和社會輿論產生的冤假錯案。《熒幕判官》所講述的故事是那個時代中的小小縮影,并集中討論了“片面報道”、“輿論殺人“、“家庭暴力”、“校園霸凌”、“權威教育”等社會問題。

在游戲過程中,玩家在現實報道和主角回憶之間來回切換,尋找有關這起弒父案背后的真相。跟隨主角的視角,重演主角裕明從幼兒園到踏入社會的成長經歷,窺探主角扭曲的人生。而在整個過程中,權力者和輿論者又是如何充當“熒幕判官”,對一個人判刑處決。

主角在幼兒園的回憶

《熒幕判官》的整個故事顯得比較沉重,在表現故事情節上,除了虛實交織的鏡頭切換,還采用了復古繪本的美術風格。這種美術風格與70年代的彩色手繪海報類似,色彩明麗卻又做舊痕跡明顯,人物多為表情呆板的大頭形象,同時多種隱喻元素糅合:象征管教束縛的枝蔓,暗指天真童心的玩具兔子,又或者是代表校園霸凌的鷹犬爪牙。卡通風格的回憶畫面與弒父案件的細節內容形成強烈對比,進一步加重了游戲主題給人帶來的壓抑感。

遍布在密道里的玩具兔子

阻礙主角競選的鷹犬爪牙 與出色的表現手法和深刻的內容故事相比,《熒幕判官》在游戲性上反而并不突出。游戲融合了華容道、跑酷、動作格斗等多個小游戲,并合理的融入劇情當中。 從實際體驗來看,整個游戲的流程較短,兩個小時就足夠完成。其實,《熒幕判官》真正的價值不在于可玩性,而在于它想要表達的主題,在通關游戲后給玩家帶來的個人認知甚至社會輿論向的思考。

主角與惡霸的競選辯論

主角與父親的打斗

(以下內容含有部分劇透,請謹慎服用。)

在整個故事里,主角裕明是可悲的。兇神惡煞的老師,酗酒暴力的父親,兩人不正當的感情給他的童年帶來了陰影;中學時期他作為校刊記者,想要報導真實伸張正義,在參與學生會主席的競選中卻遭到霸權欺凌和朋友背叛;而當他重新審視自己準備與父親和解時,下一秒卻成為了弒父兇手。

主角父親與幼兒園老師

主角父親到底被誰殺害已經不重要了

所以,這起弒父案里錯的是誰?整個敘事的高潮就在于,游戲并不是單純為主角辯護,主角在夢中殺死父親之后,陷入恐懼錯亂和自我辯護的漩渦里。這時候畫外音清楚的說道:“他有錯,但是你也有錯。“

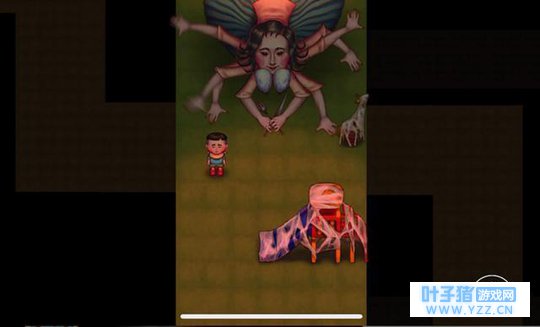

換個角度看,主角視角下那些丑陋的面目,也不一定真的那么不堪。 幼兒園的女教師,與主角的父親存在不正當關系,在主角的記憶里被刻畫成一只吃人的蜘蛛,那么女教師有錯嗎?在游戲的尾聲,男主角心平氣和去回顧自己潦草的一生時,他對女教師說,我還是無法原諒你,因為她勾引了自己的父親。

在主角眼里幼兒園女教師面目可憎

然而女教師是這么回答的:“少扭曲是非了!我什么都沒做。你們這些男人總說著自己多威武、多厲害,好似天下女人都是你們的玩物一樣。到頭來自己栽了跟,就要怪女人害你們受誘惑?別笑死人了!“

拋開女教師與主角父親感情正當性的討論,另一方面,老師管教不聽話的學生本身就是職責所在,有什么錯呢?如果由此推展開,父親懲罰不聽話的兒子,有什么錯呢?警察根據掌握的線索,抓捕嫌疑人,有什么錯呢?民眾根據新聞報道,譴責弒父兇手,有什么錯呢? 我并不是要故意扭曲事實,問題在于什么是事實?就像《熒幕判官》里一樣,隔著熒幕誰能判誰的罪惡? 隔著熒幕,現在是一個打字不用負責任的年代。 《熒幕判官》的制作人陳任軒在報道中提及:“選擇70到80年代的臺灣為藍本是因為當時的媒體力量更獨大,電視和報紙的公信力不會被質疑,當時閱聽人對媒體判讀與資訊識別上有阻礙。然而時至今日網路上‘鄉民判決’、‘鍵盤審判’的現象依然影響著社會,故此團隊也希望借助游戲的力量引起大眾對閱聽環境的重視與探討。” 如今,人們的情感太容易被網絡輿論所引導,并反作用于網絡輿論,數倍去放大它的影響力。舉一個很簡單的例子,如果這篇文章我換個標題,比如:“人渣,男子殺害親生父親試圖以精神病脫罪!”那么很多人的主觀情緒就可能完全是另外一回事了。

這一畫面與現在的彈幕文化何其相似

越是在紛繁復雜的信息流里,保持獨立思考的能力就越重要。

這并不是一件容易的事情。在連篇累牘的報道中,我們習慣于譴責惡人,同情弱者,然而我們并不清楚其中的全部故事。在如今亢奮激進的彈幕和評論文化里,我們每個人都是“熒幕判官”,我們所做的可能是保護,也有可能是加害。而我們自身,也有可能在某個時刻處于風口浪尖之上,接受他人的熒幕審判。 實現獨立思考的前提,在于通過自身閱歷和知識體系去處理所得到的信息。但如果說,所呈現在你面前的信息本身就是經過刻意篩選和包裝的,那么由此所得到的判斷,還稱得上是“獨立思考”嗎?不要忘記,Facebook的泄密門事件還沒有結束,江歌案也還沒真正意義上的真相大白......

更多主機/PC/手游評測,請繼續關注 愛玩網 ,我們將持續帶來客觀權威的評測,引導玩家理性消費游戲。 本文來源:一點資訊,作者:網易愛玩,轉載請注明來源。 [編輯:葉子豬小秘書]

|

本新聞及文章僅代表發表廠商及作者觀點,不代表葉子豬本身觀點!